来源:花生说科技

作者:花生

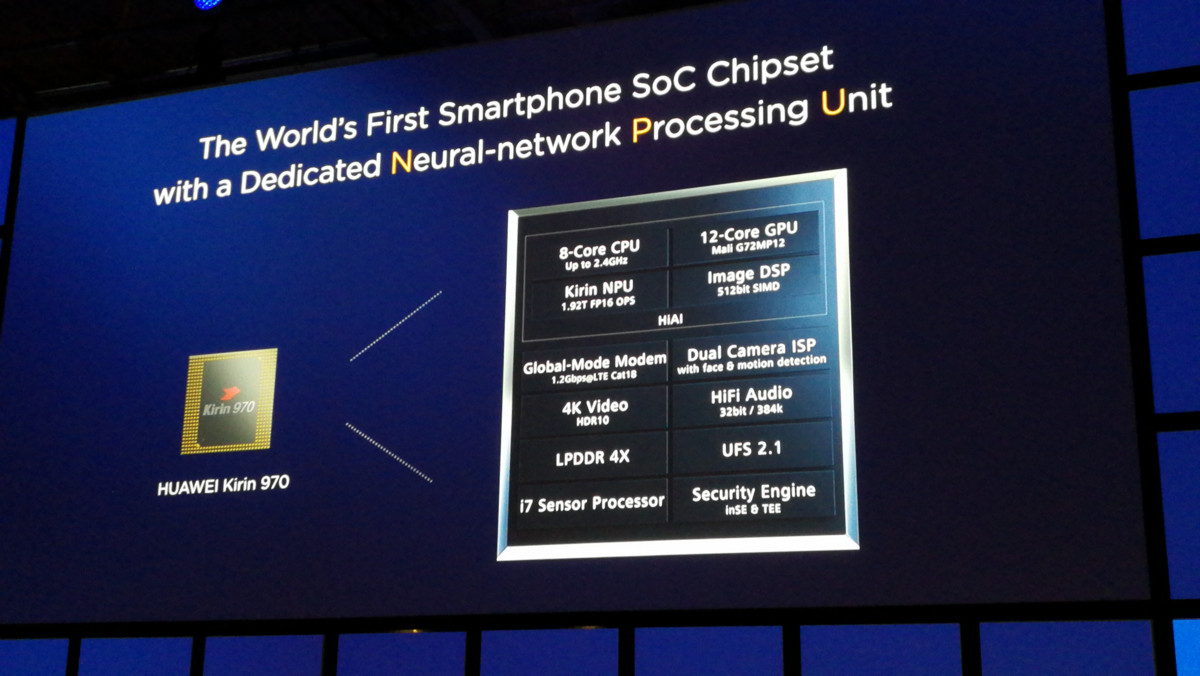

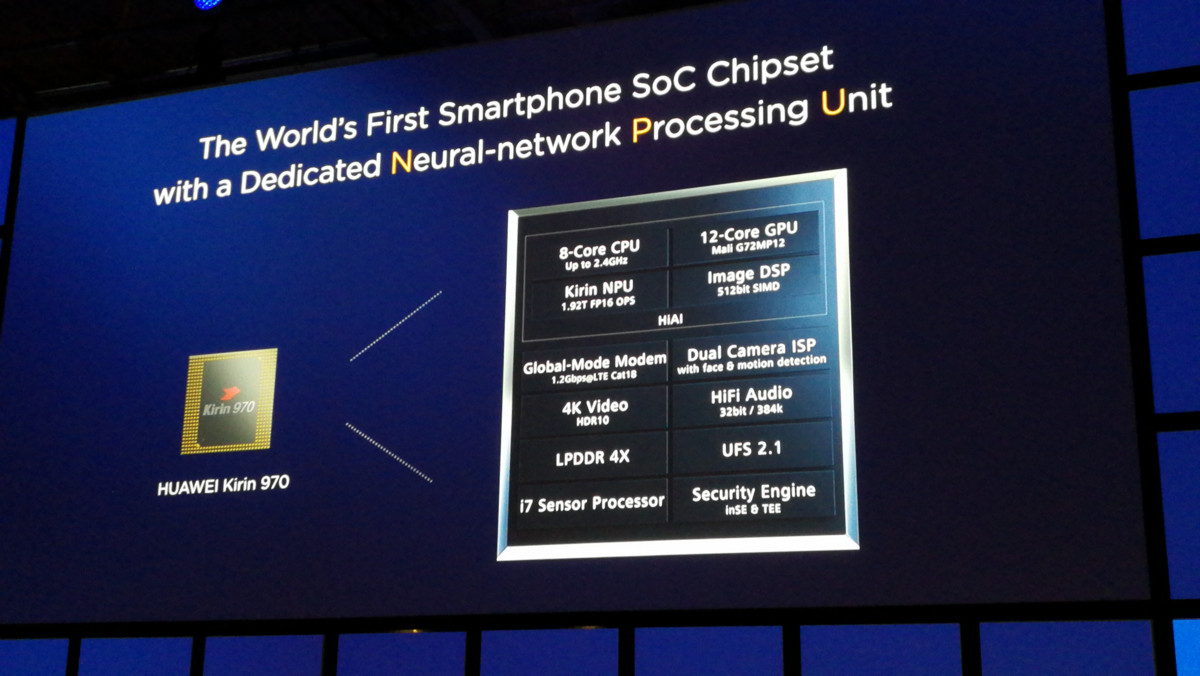

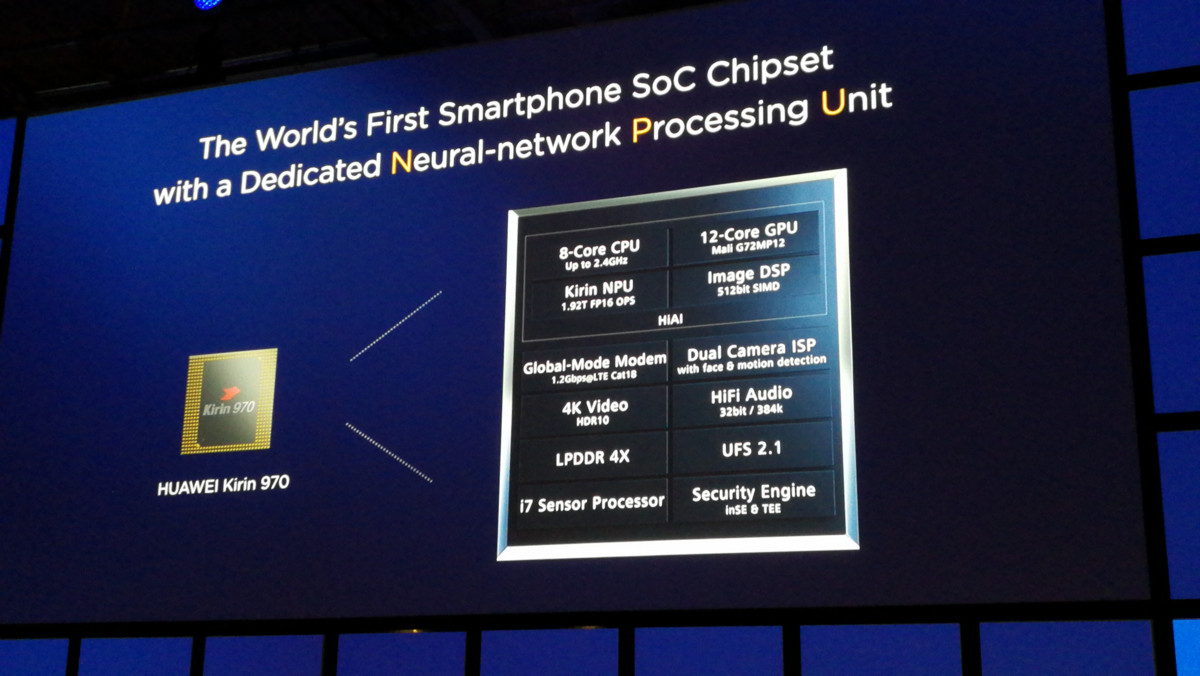

参加汽车发布会,不管是新势力还是传统车企,老板们上台讲智驾系统时,总会特意提一句“搭载高通/英伟达芯片”,仿佛这是硬实力的金字招牌。

再看行业数据,赛迪智库预测2025年中国车规级芯片市场规模能到2500亿元,不到五年就翻一倍,乍一看满是欣欣向荣的景象。

可热闹劲儿下,藏着不少消费者看不见的猫腻。花生刚写好汽车芯片里的“预制菜”,就收到很多业内人吐槽:有的厂商把工业级芯片包装成车规芯卖,用铜线冒充金线,安全隐患不小。更别说还有无底线的价格战、标准不统一的乱象,把本该拼技术的赛道,搅得有点变味。

一边是规模增长的甜,一边是乱象丛生的苦,国产智驾芯到底该怎么破局?这篇就聊聊行业里的乱,以及乱局中那些能扛事的定海神针。

汽车芯之乱:

五大暗礁拖累国产向前

上一篇稿件刊发后,不少芯片工程师、车企采购跟我倒苦水,梳理下来,当前行业的“乱”主要集中在五个方面,每一个都在拖慢国产突围的节奏。

1. 不透明的芯片“预制菜”。

车规芯和工业芯的区别,远不止名字不同。中国汽研检测过,车规芯用的是金线绑定,工业芯多是铜线,按AEC-Q标准测下来,金线的长期可靠性能甩铜线几条街。可有些厂商为了压成本,把工业芯包装成车规芯卖,消费者看不出,小车企没能力检测,最后装到车上。但理论上存在风险,轻则仪表宕机、传感器失灵,重则可能影响驾驶安全。这就像外卖里的预制菜,看着像新鲜做的,实则藏着质量漏洞。

2. 价格战没底线。

现在做汽车芯片的企业越来越多,为了抢订单,有的厂商直接把价格压到成本以下。短期看车企能捡便宜,但长期下来,企业没利润就没钱搞研发。要知道,芯片研发本就是吞金兽,一款车规芯从立项到量产要4年以上,没投入怎么突破技术?最后整个行业陷在低水平循环里,谁都没法往前跑。

3. 国家标准没完善。

虽然现在在推汽车芯片标准,但关键环节还是空白。比如芯片可靠性怎么测、功能安全怎么评,没有统一规范。企业生产少准头,有的凑活达标,有的干脆钻空子。监管部门想管也没依据,最后给不良商家留了空子。就像比赛没裁判,规则不明确,很容易乱套。

4. 国际巨头“压得慌”。

高端智驾芯这块,英伟达、高通还是老大。车企发布会里,“首发高通/英伟达芯片”甚至成了宣传点。不是国产芯片不行,而是车企有惯性:觉得外资芯片更稳定,愿意冒的风险小。国产芯片想抢市场,得先打破这种迷信,难上加难。

5. 不正当竞争“搅浑水”。

有的企业不拼技术,专搞小动作。宣传时故意抹黑对手产品,说人家芯片不稳定;高薪挖人,把竞争对手的核心研发团队直接端走;本来好好的竞争环境,被搅得乌烟瘴气,想安心搞技术的企业,都得分心防着这些套路。

乱局中的生机:

该用什么标准看国产芯片?

看到这儿,可能有人会觉得“国产智驾芯没希望了”,那也不是。

《周易·复卦》里说“复,其见天地之心乎?”意思是事物发展到一定阶段,再乱也会有向上的生机,关键是要找到看问题的标准。

现在的中国汽车芯片行业,正处在从投入期向收获期过渡的关键节点,要突破,就得先搞明白:不能用互联网“快速变现”的逻辑看它,也不能用快消品“短期盈利”的标准衡量它。毕竟,汽车芯片是马拉松,不是百米冲刺。

即便是中国高铁从引进到自主创新都用了十几年,芯片要实现自主可控,怎么可能一蹴而就?

那该用什么标准?在我看来,核心就三点:

第一,不看此刻赚了多少钱,看未来能创造多大价值。比如能不能突破国外专利壁垒,能不能做出车企真正需要的大算力芯片;

第二,不看故事讲得多好,看团队是不是真做事。比如芯片流片成功率高不高,产品是不是真的装到车上跑了;

第三,不看短期噱头,看长期投入的定力。比如研发费用占比多少,是不是在持续打磨技术,而不是跟风炒概念。

这不是我凭空想的,全球芯片巨头都是这么走过来的——英伟达早年没人看好图形芯片,黄仁勋硬是熬了6年才做出GPU;英特尔在半导体行业低谷期,也没砍过研发投入。国产芯片要突围,缺的不是机会,是“耐住性子做事”的定力。

破局的关键:

技术派掌舵者的“定海神针”作用

常听人说“一将难求”,放在汽车芯片行业里,这句话再对不过。毕竟这是个无人区——既要懂技术,知道该往哪冲;又要会管理,能把团队拧成一股绳。这样的“掌舵者”,才是乱局里的“定海神针”。

英伟达的黄仁勋就是典型例子。他是斯坦福电气工程硕士,纯工程师出身。1993年创立英伟达时,电脑图形处理技术还在萌芽阶段,游戏画面糙得如同马赛克,没人觉得专门做图形芯片能成。可黄仁勋认准了图形计算会重塑计算机体验,带着团队死磕技术。

1999年,他们推出首款GPU,直接让PC游戏进入“实时可编程着色”时代;2006年,AI还没火起来,他又提前布局,推出并行计算平台CUDA。

要知道,当时同行都在观望,觉得这玩意没用,可正是这个决策,让英伟达从图形芯片厂商变成了全球AI算力核心。两次关键节点,都是靠他的技术判断力,踩准了产业升级的步点。

这样的技术派掌舵者,在国内汽车芯片行业也有身影——比如黑芝麻智能的CEO单记章。跟他接触过的人都知道,他是个“有点轴”的工程师,早年做半导体设计时,就亲历过中国芯片“卡脖子”的难,这种经历让他对技术有股“洁癖”。

别的企业把“芯片点亮”当重大突破,全网宣传,单记章却说“芯片点亮是工程师的底线,连这个都做不到,就别做芯片了”。对芯片流片,他的要求近乎苛刻:“一次成功是正常,失败一次是很差,失败两次不可原谅”。

这种轴,反而让黑芝麻的芯片走得很稳。流片一次性成功率在国内车规芯企业里排前列。

不是说只有工程师才能当掌舵者,而是汽车芯片这种技术密集型行业,掌舵者得懂技术——知道研发的坑在哪,明白产品的核心竞争力是什么,才不会被短期利益带偏,才能在乱局里守住方向。

用长期权益绑定人才 共赢未来

有了好的掌舵者,还得有能留住人的团队。

之前跟一个猎头聊,他说“有5年车规芯设计经验的工程师,年薪翻3倍被挖走是常态”。

这种高薪挖人的混乱,对行业伤害挺大的。团队频繁变动,研发节奏被打乱,甚至可能出现重复造轮子的浪费,最后受伤的还是国产芯片的整体进度。

但技术驱动型企业,钱大多投在研发上,没法靠短期高薪跟人抢。怎么办?就得靠长期价值共享。不是靠现金吸引人,而是让员工跟企业绑在一起,共享未来的成长。

黑芝麻的做法就很典型。根据它2024年年报,单记章全年薪酬1.66亿元里,现金只有191.9万元,占比才1.16%,剩下的全是限制性股票和期权。不只是高管,核心工程师、市场团队也有股权激励,原因显而易见,你为企业的技术突破付出,就能分享企业成长的红利。

这种低现金+长期权益的模式,在半导体行业其实是惯例。英伟达黄仁勋2024财年薪酬3416.8万美元,88%是股票激励;英特尔新任CEO陈立武的薪酬里,股权占比超90%。道理很简单:芯片行业的回报周期长,只有把个人利益和企业长期发展绑在一起,才能留住那些愿意“啃硬骨头”的人。

尾声丨花生说

写这篇的时候,有人问我:你真觉得国产智驾芯能突围吗?

我的答案是,当然可以。不是盲目乐观,而是看到了那些在乱局里坚守的企业,比如黑芝麻在推新一代大算力芯片A2000,想打破国外垄断的同时,还布局了机器人赛道。逐渐从汽车芯片供应商,延伸至智能硬件解决方案供应商。这种坚持长期技术投入,在车规芯赛道上稳扎稳打的公司,才更具备投资价值,更容易收获未来。

毕竟,汽车芯片的竞争与发展,不是一年两年的短跑,而是五年十年的马拉松,现在的投入都是为了未来的行业话语权。

中国汽车已经卖到全球了,芯片不能一直当短板。只是这个过程,需要多一点耐心——别盯着短期的乱,多看看那些真正在搞技术的企业;别苛责一时的不完美,多给工程师、掌舵者一些空间。

毕竟,突围从不是一蹴而就的事,只要方向对了,慢一点也没关系。

免责声明

本文转载自网络平台,发布此文仅为传递信息,本文观点不代表本站立场,版权归原作者所有;不代表赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用等行为的建议。请读者使用之前核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。

本网站提供的草稿箱预览链接仅用于内容创作者内部测试及协作沟通,不构成正式发布内容。预览链接包含的图文、数据等内容均为未定稿版本,可能存在错误、遗漏或临时性修改,用户不得将其作为决策依据或对外传播!

因预览链接内容不准确、失效或第三方不当使用导致的直接或间接损失(包括但不限于数据错误、商业风险、法律纠纷等),本网站不承担赔偿责任。用户通过预览链接访问第三方资源(如嵌入的图片、外链等),需自行承担相关风险,本网站不对其安全性、合法性负责。

禁止将预览链接用于商业推广、侵权传播或违反公序良俗的行为,违者需自行承担法律责任。如发现预览链接内容涉及侵权或违规,用户应立即停止使用并通过网站指定渠道提交删除请求。

本声明受中华人民共和国法律管辖,争议解决以本网站所在地法院为管辖法院。本网站保留修改免责声明的权利,修改后的声明将同步更新至预览链接页面,用户继续使用即视为接受新条款。